さらに第 485 回中央社会保険医療協議会 総会の続きになります。

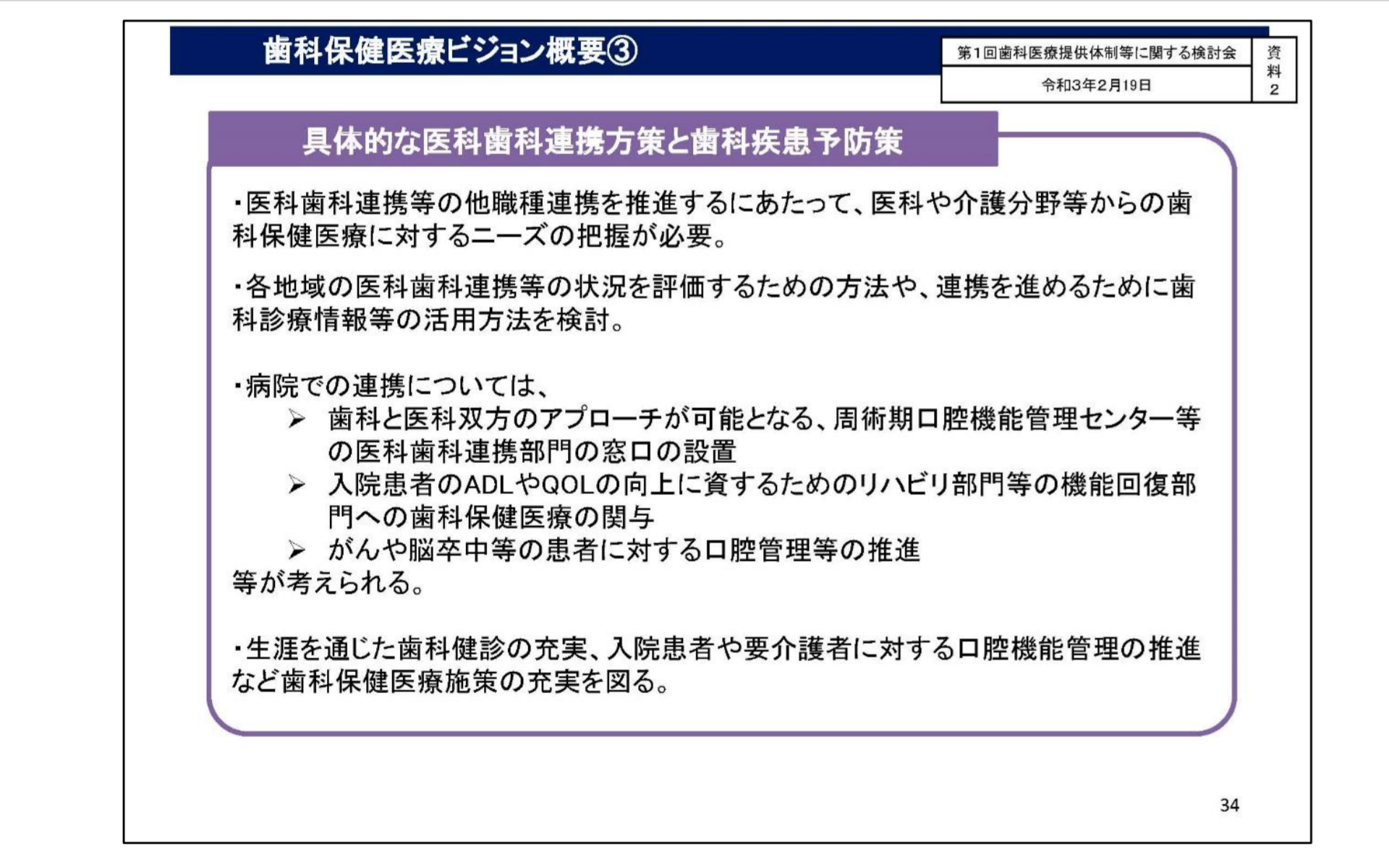

「歯科保健医療ビジョン」の概要の3つ目ですが、「具体的な医科歯科連携方策と歯科疾患予防策」ということで、例えば、「がんや脳卒中等の患者に対する口腔管理等の推進」といったものが示されております。医科歯科連携の1つの評価項目ということで、周術期等口腔機能管理というものがありますが、それぞれの場面において、どういった流れになるのか、どういった評価項目になるのかっていうものを次に示しております。

医科で手術を行う場合について。手術を実施する科、病院歯科、連携する歯科医療機関との関係性をイメージしやすくなっています。

委員1「複雑な連携になっていますね。」

委員2「まずは、算定を実践する前に歯地連の施設基準をとってもらいたいものだね。」

手術前に化学療法を実施する場合の周術期等口腔機能管理のイメージを示しております。歯科診療所ではあまり関係ない図ではあります。病院歯科のあるべき姿と言えます。

委員1「病院歯科ではこうあってほしいですね。」

委員2「病初診で歯初診よりも評価しているのだから、地域連携はもちろんのこと、病院内での連携に伴う算定実績はあってほしいものだね。」

歯科標榜がない病院での化学療法を実施する場合のイメージを示しております。医科からの周術期管理の依頼がないと算定できないですが、算定できた場合には強く医科歯科連携を1号側および地方厚生局へアピールすることになりますので、可能であるならば算定していきたい実績ではあります。

委員1「医科歯科連携とはこういうことですね。」

委員2「か強診等の実績にもあるように、これは今後も譲れない項目だな。」

R2年度の診療報酬改定で、周術期等口腔機能管理における医科歯科連携の推進を図る観点から、評価項目の新たな評価が行われているということで、紹介されています。いわゆる、手術を行う前中後に口腔管理をすることが、手術成績を上げる、術後の肺炎等の予後を良好にすると言う理由からの評価と解釈します。周術期口腔機能管理の算定は、訪問診療と同様に待っていてもやって来るような算定実績ではありませんので、何かにつけて、意図的に実践しなければならないと考えます。

具体的には真ん中の右側、改定後のブルーに書いてありますが、「注 15」ということで、こういった歯科医療(機関)連携加算2というものを新設しているってものを紹介されています。新設された連携加算2では、より具体的に周術期等の条件をつけることにて医科からの算定をしやすくしていることが見え隠れします。

委員1,2「医科歯科連携をもっととってもらって、医療費を下げれればなぁ…」

周術期関連につきましては、その周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の評価の見直しですとか、あるいは、周術期等専門的口腔衛生処置の見直しといったもので対応しているってことで紹介されています。若干ではあるものの、周術期口腔機能管理料の増点や周術期等専門的口腔衛生処置の算定回数の拡大は、基本的に点数をあげたくない国にとっても、算定してほしいがゆえの内容ととらえられます。また、わざわざ中医協の総会で周術期に対して枠をとっていることからもトータルでの医療費を下げる助けになると考えているからと思います。

周術期等口腔機能管理関係では、算定項目についての算定状況を年次推移として 示されています。算定割合としては、ほとんどが病院歯科であるものの歯科診療所でも算定実績は増加しています。国民の健康を考えるならば、病院歯科だけに周術期の口腔機能管理を任せずに、歯科診療所でも積極的に算定できる体制を整えることが重要だと思います。口だけの医科歯科連携ではなんだかなぁ。

多職種連携を推進する観点から、「小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」というものがありますが、「栄養サポートチーム等連携加算」というものを設定するといったような見直しについて、紹介されています。子供たちに対してのNST も外せない項目になってきています。NST を算定するのは、本物の多職種連携であるととらえれます。なんちゃって、多職種連携はすぐにメッキが剥がれます。そうはいっても、この算定実績はアニマのカオティックDなみに手強いですね。

医政局のほうで、いま現在、ICTを活用した医科歯科連携に係る検証事業というものが行われています。例えば、事業概要のイメージとしまして、歯科標榜のない病院や介護施設において、オンライン診療を活用した口腔機能管理等に関するモデル事業を実施し、効果的・効率的な歯科専門職の介入方法について検証が行われています。こういった事業が行われているっていうのが紹介されております。つまりは、入院患者への歯科医師等の介入による口腔機能管理は医師の負担を軽減し、働き方さえも変える可能性があると考えられています。例え、オンライン診療ででも医師の助けになるならばとの考え方ですね。

いわゆる骨太の方針の 2021 において、歯科関連の記載を抜粋されています。全身と健康とのエビデンス、重症化予防、オーラルフレイルに対する口腔機能管理、多職種との連携、更なる訪問診療の必要性、オンラインを活用した医師の負担軽減など、ビジョンの集約がここにあります。

委員1「全部できる歯科診療所なんてあるんですかね。」

委員2「全部できなくても、ほぼほぼできている歯科診療所。それがかかりつけ歯科診療所なんじゃないかな?」